Author:

Data : 2024-05-29 13:07:56

Dominio: www.ilpost.it

Leggi la notizia su: Politica – Il Post

LEGGI TUTTO

Caricamento player

Il disegno di legge di riforma costituzionale promosso dal governo di Giorgia Meloni, oltre all’elezione diretta e al rafforzamento dei poteri del presidente del Consiglio, prevede anche la soppressione dei senatori a vita nominati dal presidente della Repubblica. La Costituzione, all’articolo 59, prevede infatti che il capo dello Stato possa nominare «senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario», purché nel complesso il numero di questi senatori in carica non sia superiore a cinque. Il progetto di riforma costituzionale modifica l’articolo 59 e di fatto li elimina, lasciando invece inalterata la prima parte dell’articolo, secondo cui sono di diritto senatori a vita tutti gli ex presidenti della Repubblica.

– Leggi anche: “Canguro”, “ghigliottina” e altri strumenti che il governo ha per approvare la riforma costituzionale

Benché sia un aspetto marginale della riforma, in questi giorni intorno a questa modifica ci sono state alcune polemiche, alimentate perlopiù dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle durante la discussione della riforma al Senato.

In effetti l’istituzione dei senatori a vita è sempre stata controversa, fin dalle intense discussioni che si svolsero nell’assemblea costituente, che scrisse la Costituzione tra il 1946 e il 1947. All’epoca le discussioni si risolsero in un compromesso che introdusse questa figura anomala nel panorama mondiale, senza paragoni negli altri paesi occidentali. Nel corso dei decenni, poi, l’idea di modificare l’articolo 59 è stata più volte discussa in parlamento, e in più di un’occasione le nomine di senatori a vita da parte dei presidenti della Repubblica sono state accompagnate da liti e contestazioni, anche perché – come vedremo – in vari momenti degli ultimi trent’anni i voti dei senatori a vita sono risultati decisivi per la sorte dei governi.

Dopo la riduzione del numero dei parlamentari, peraltro, il loro peso in teoria è ulteriormente aumentato: essendo ora i senatori 200 e non più 315, i cinque senatori a vita hanno un’incidenza maggiore sulle votazioni in aula. Anche da qui nasce l’idea di Meloni di eliminare queste cariche, che in passato lei aveva definito «ottocentesche» e «anacronistiche».

La costituzione in vigore fino al 1948, lo Statuto albertino, prevedeva un Senato interamente composto da persone nominate dal re, scelte tra gli illustri rappresentanti di 21 diverse categorie sociali e professionali. I senatori restavano in carica a vita e, accettando la nomina, davano di fatto la propria fiducia al governo in carica in quel momento. Dopo la Seconda guerra mondiale, all’interno dell’assemblea costituente incaricata di scrivere la nuova Costituzione repubblicana, il dibattito intorno al mantenimento dei senatori a vita si intrecciò con quello legato al bicameralismo, e in particolare a quali funzioni la camera alta del parlamento – il Senato – dovesse svolgere.

Fu un dibattito che durò mesi. Gli esponenti dei partiti di sinistra, in particolare del Partito Comunista Italiano, erano fermamente contrari al mantenimento di quello che a loro sembrava un residuo monarchico («significherebbe riportare nella Repubblica democratica la vecchia impalcatura della monarchia», disse il comunista Vincenzo La Rocca). Il segretario del PCI, Palmiro Togliatti, era dello stesso avviso e così pure Umberto Terracini, presidente dell’assemblea costituente, per il quale «ogni designazione dall’alto, sia pure di pochi membri, di un’assemblea rappresentativa, costituisce in regime democratico una mostruosità». Tra i più contrari ci fu anche Emilio Lussu, del Partito d’Azione.

Enrico De Nicola, alla presenza di Alcide De Gasperi (il primo da sinistra) e Umberto Terracini (primo da destra), firma il testo della Costituzione italiana, il 27 dicembre 1947 (ARCHIVIO ANSA)

Le proposte furono molte e varie: ci fu chi propose di far nominare ai consigli regionali un proprio rappresentante per il Senato, chi riteneva che la condizione di senatore a vita di diritto andasse estesa anche agli ex presidenti del Consiglio e chi, come il futuro presidente della Repubblica Luigi Einaudi, pensava che «il numero dei futuri senatori nominati a vita dal presidente della Repubblica» dovesse «essere fissato tra i 10 e 50».

A lungo l’indirizzo prevalente della costituente fu di mantenere anche il Senato come una camera «esclusivamente elettiva», e le iniziali proposte di introdurre anche solo un numero limitato di senatori a vita di nomina presidenziale, presentate dalla Democrazia Cristiana con Attilio Piccioni e Meuccio Ruini, vennero rigettate. Alla fine fu un altro democristiano, Antonio Alberti, a proporre la formulazione poi accolta dall’assemblea costituente e inserita nella Costituzione: il voto decisivo avvenne il 9 ottobre del 1947, e fu un voto convulso, in cui inizialmente prevalsero i contrari; poi il presidente Terracini fece ripetere la votazione, e anche grazie all’ingresso nell’aula della Camera dei ministri del governo l’esito finale fu favorevole.

Il compromesso tra istanze tanto diverse produsse comunque un’anomalia. All’epoca il modello indicato dai democristiani come riferimento era la Camera dei Lord, la camera alta britannica composta da persone nominate dal re, le quali però esercitano poche, marginali funzioni, e nessun reale potere legislativo. Essendo invece state attribuite al Senato italiano le stesse funzioni della Camera, i senatori a vita hanno prerogative che in nessun paese occidentale vengono riservate a parlamentari non eletti. Anche per questo, il Partito Comunista mantenne una perdurante ostilità nei loro confronti: e negli anni Ottanta presentò varie iniziative di riforma costituzionale per eliminare i senatori a vita o per privarli del diritto di voto, tutte però inconcludenti.

Nella storia repubblicana, i senatori a vita di nomina presidenziale sono stati in tutto 38: i primi furono, il 5 dicembre 1949 per volere di Einaudi, il matematico Guido Castelnuovo e il direttore d’orchestra Arturo Toscanini, unico finora a dimettersi dall’incarico rinunciando alla nomina due giorni dopo; l’ultima, voluta da Sergio Mattarella il 19 gennaio 2018, fu Liliana Segre, sopravvissuta alla deportazione e alla prigionia nei campi di sterminio nazisti e nota per il suo impegno contro l’antisemitismo.

Le battaglie politiche non riguardarono solo l’istituto in sé, ma anche in che modo attuarlo. L’interpretazione dell’articolo 59 infatti è stata spesso contestata, perché non era chiaro se ciascun presidente della Repubblica potesse nominare i “suoi” cinque senatori a vita o se nel complesso il numero dei senatori a vita non potesse essere maggiore di cinque. Solo nell’ottobre del 2020 una modifica della Costituzione ha risolto questa ambiguità, aggiungendo una frase e stabilendo che «il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque». In passato, in due occasioni questa disputa aveva invece creato polemiche.

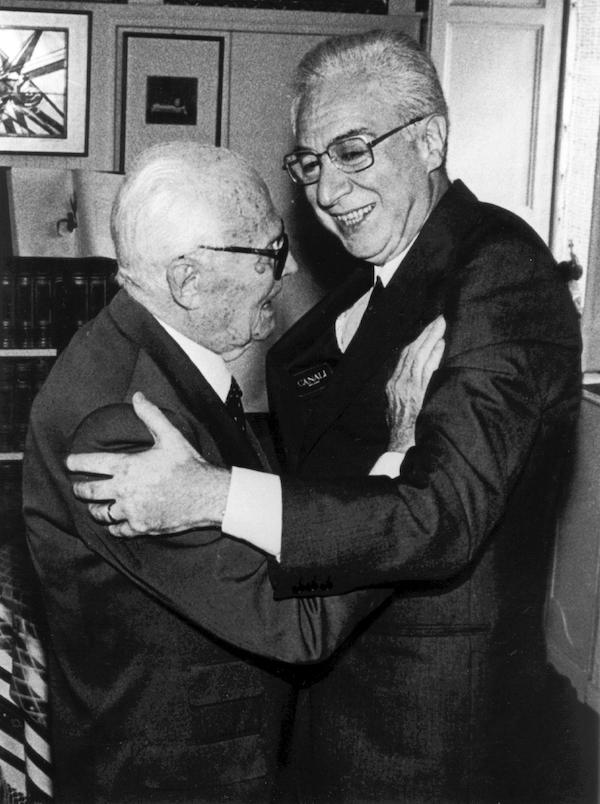

Francesco Cossiga (a destra) abbraccia Sandro Pertini, in una foto dell’archivio dell’ANSA

Il 18 luglio del 1984, infatti, il presidente della Repubblica Sandro Pertini, socialista, decise di nominare senatori a vita il letterato Carlo Bo e il filosofo Norberto Bobbio. In quel momento, però, i senatori in carica erano già cinque, tre dei quali nominati tra il 1980 e il 1982 dallo stesso Pertini. Ne nacque una polemica che coinvolse partiti, giuristi e commentatori vari. Dopo tre giorni di discussioni, Pertini rese noto uno scambio di lettere che aveva avuto con Francesco Cossiga, allora presidente del Senato, il quale aveva dato il suo parere così: «Ho l’onore di comunicarle che il mio parere è nel senso che ciascun presidente della Repubblica possa nominare […] fino a cinque senatori a vita». Pertini e Cossiga, insomma, decisero che le due nomine si potevano fare.

Lo stesso Cossiga, sette anni dopo, fu a sua volta protagonista di una forzatura simile. Il primo giugno del 1991 nominò contemporaneamente quattro nuovi senatori a vita, portando a dieci il loro numero totale. A suscitare clamore fu anche la dimensione molto politica di queste scelte: dopo aver ricevuto rifiuti da parte del giornalista Indro Montanelli e dalla presidente della Camera Nilde Iotti, Cossiga nominò il presidente della FIAT Gianni Agnelli, l’ex segretario del Partito Socialista Francesco De Martino e soprattutto il presidente del Consiglio in carica, Giulio Andreotti.

Secondo varie ricostruzioni importanti e giornalistiche, queste nomine si spiegano alla luce della competizione che c’era già da tempo tra Cossiga e Andreotti per il Quirinale: il primo sperava in un secondo mandato alla scadenza del suo settennato previsto nella primavera del 1992, l’altro avrebbe voluto invece succedergli come presidente della Repubblica. In questo contesto, durante un suo intervento alla Camera, il 24 ottobre del 1990 Andreotti aveva confermato l’esistenza di Gladio, una struttura paramilitare segreta che aveva lo scopo di proteggere l’Italia da un’ipotetica invasione comunista nei decenni successivi alla fine della Seconda guerra mondiale. Anche se all’epoca la Guerra fredda era in via di risoluzione, una simile rivelazione poneva comunque dei grossi problemi politici, specie per il Partito Comunista Italiano. Andreotti parlò anche delle responsabilità di Cossiga, che prima di essere presidente della Repubblica era stato a lungo ministro dell’Interno.

Lui per vendicarsi nominò Andreotti senatore a vita, e gli impedì così di candidarsi direttamente alle future elezioni politiche. Infatti Andreotti sperava di ottenere un grande numero di preferenze per la sua elezione alla Camera e, grazie a quell’investitura popolare, rafforzare la sua candidatura a presidente della Repubblica.

Molti anni dopo, comunque, Cossiga cambiò radicalmente il suo orientamento sui senatori a vita: nel 2002 infatti sostenne le iniziative parlamentari di riforma dell’articolo 59 finalizzate a sottrarre il diritto di voto ai senatori a vita, dicendosi «convinto che l’istituto dei senatori a vita rappresenti, sotto il profilo formale, un vulnus al principio della rappresentanza popolare». E Oscar Luigi Scalfaro, che succedette a Cossiga nell’estate del 1992, nel suo settennato decise di non nominare alcun senatore a vita, visto che interpretava l’articolo 59 in senso restrittivo.

Non passò molto tempo prima che ci fossero di nuovo polemiche sulla questione. Nel maggio del 1994, sapendo di poter contare su una maggioranza piuttosto risicata al Senato, l’allora presidente del Consiglio Berlusconi fece esplicito appello «al novero super partes dei senatori di diritto e a vita» per ottenere la fiducia al suo governo. Il voto favorevole di Gianni Agnelli, Cossiga e Giovanni Leone (quest’ultimo in carica come ex presidente della Repubblica, e accorso al Senato nonostante la febbre), e l’astensione di Paolo Emilio Taviani e Giovanni Spadolini, fu decisiva per garantire la maggioranza con un solo voto in più rispetto a quelli necessari per far nascere il governo.

Rita Levi Montalcini ricevuta a Palazzo Chigi dal presidente Romano Prodi in occasione del suo 99esimo compleanno (CLAUDIO ONORATI/ANSA)

Nel 2006, invece, fu proprio il centrodestra a criticare il peso che i senatori a vita ebbero nel garantire la maggioranza, anche in quel caso per poco, al secondo governo di Romano Prodi. Già nel voto di fiducia iniziale, il 19 maggio, gli eletti di Forza Italia e Alleanza Nazionale rivolsero urla e fischi all’indirizzo dei senatori a vita (Sergio Pininfarina, Scalfaro, Cossiga, Andreotti, Rita Levi Montalcini) che diedero il proprio sostegno a Prodi. Il presidente del Senato Franco Marini dovette intervenire e riprenderli. Nino Strano, di Alleanza Nazionale, gridò «necrofori» ai colleghi del centrosinistra, paragonandoli ai becchini che per lavoro trasportano e seppelliscono i corpi. Lo stesso Strano, un anno e mezzo più tardi, festeggiò platealmente la caduta del governo di Prodi che in più di un’occasione aveva fatto affidamento sul voto dei senatori a vita, mangiando mortadella (soprannome dispregiativo usato all’epoca nei confronti di Prodi) nell’aula del Senato, dove la maggioranza era stata appena battuta.

Durante i due mandati di Giorgio Napolitano al Quirinale, il ruolo del senatore a vita tornò più volte al centro delle polemiche politiche. Il 9 novembre del 2011 Napolitano nominò Mario Monti, che solo quattro giorni dopo avrebbe ricevuto anche l’incarico di formare un governo tecnico, sempre da Napolitano. Nel centrodestra, in tanti criticarono questa tempistica, anche perché il governo guidato da Monti subentrò a quello di Berlusconi, che era in forte crisi. Ci furono poi nuove accuse del centrodestra quando Napolitano nominò quattro nuovi senatori a vita (il direttore d’orchestra Claudio Abbado, la scienziata Elena Cattaneo, l’architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia), i quali erano considerati troppo ostili a Berlusconi e in sintonia invece con il nuovo governo di centrosinistra guidato da Enrico Letta.

Il 19 dicembre del 2021, infine, furono di nuovo tre senatori a vita (lo stesso Monti, Cattaneo e Segre) a garantire a Giuseppe Conte la maggioranza al Senato, nei giorni in cui era ormai imminente la crisi della coalizione che sosteneva il suo governo e che si sarebbe risolta due settimane dopo con le sue dimissioni da presidente del Consiglio.

Leggi la notizia su: Politica – Il Post

LEGGI TUTTO

, 2024-05-29 13:07:56 ,

Il post dal titolo: Ce li abbiamo solo noi, i senatori a vita fatti così scitto da il 2024-05-29 13:07:56 , è apparso sul quotidiano online Politica – Il Post dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell’area geografica relativa a Politica